Wie funktioniert Hören?

Einleitung

Fragt man Menschen, wie Hören funktioniert, bekommt man oft eine einfache Antwort: Schall trifft auf das Trommelfell, wandert durchs Innenohr, wird „in Strom umgewandelt“ und ans Gehirn geschickt. Das klingt nachvollziehbar – und ist doch nur die halbe Wahrheit.

Hören ist kein technischer Vorgang, sondern eine biologische Übersetzungskunst. Das Ohr ist kein Mikrofon, das Gehirn kein Lautsprecher. Zwischen beiden liegt ein System, das sich ständig selbst reguliert, verstärkt, hemmt und bewertet. Erst dieses Zusammenspiel macht aus Schwingung Bedeutung.

Das Außenohr – Schall einfangen und formen

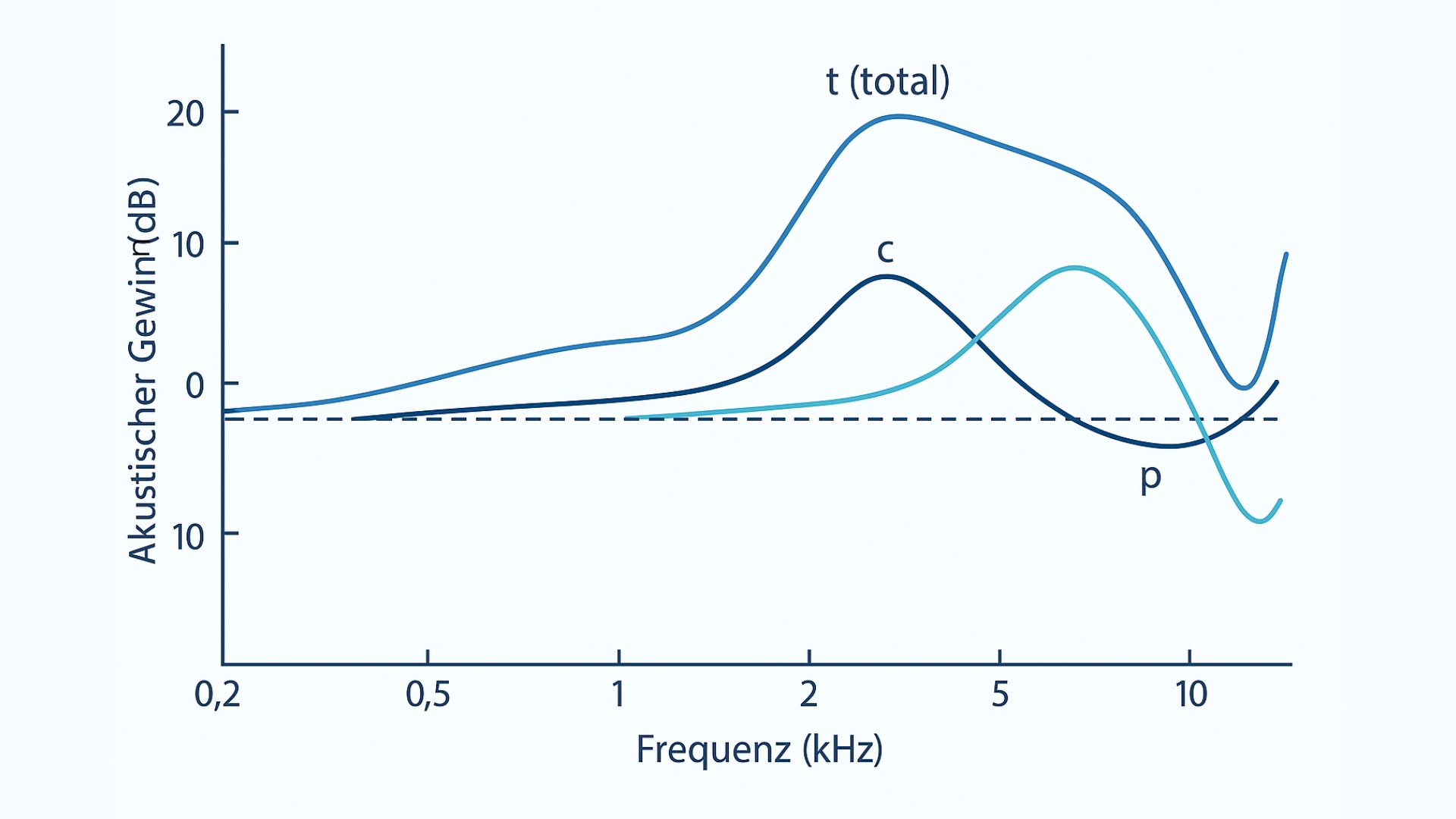

Die Ohrmuschel wirkt wie eine fein modellierte Antenne. Sie sammelt Schallwellen, verändert sie je nach Richtung und Frequenz und leitet sie durch den Gehörgang zum Trommelfell. Diese Veränderungen – sogenannte pinna cues – liefern dem Gehirn wertvolle Hinweise über die räumliche Herkunft eines Geräuschs.

Der Gehörgang wirkt wie ein kleiner Resonanzraum und verstärkt besonders die Sprachfrequenzen zwischen 2 und 4 kHz.

Das Mittelohr – Verstärkung durch Mechanik

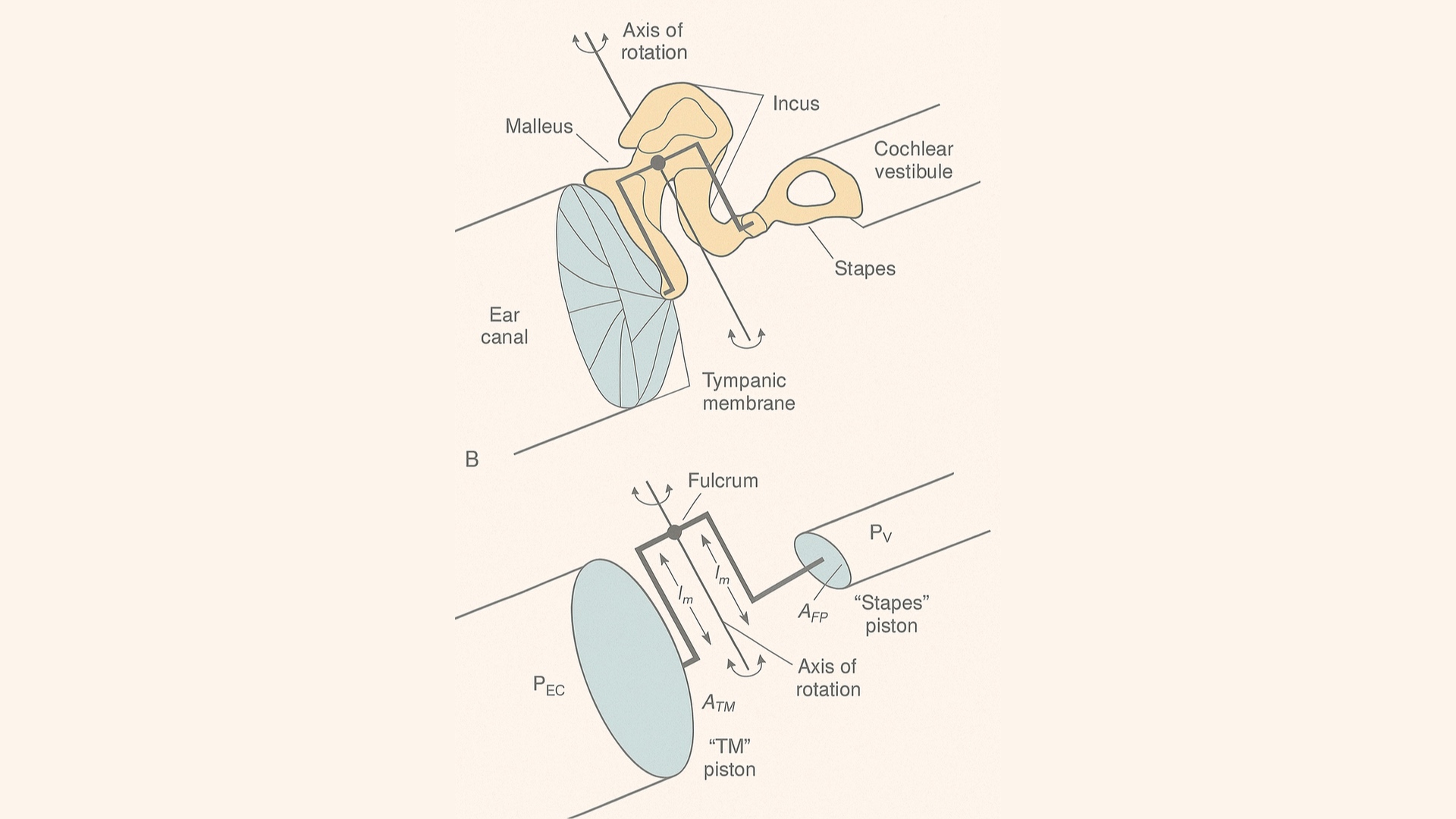

Trifft Schall auf das Trommelfell, werden Hammer, Amboss und Steigbügel in Bewegung gesetzt. Sie wirken wie ein Verstärker, der Luftschwingungen in die flüssigkeitsgefüllte Cochlea überträgt. Zwei physikalische Prinzipien sind entscheidend:

- Flächenverhältnis: Das große Trommelfell überträgt seine Kraft auf das kleine ovale Fenster – der Druck steigt.

- Hebelwirkung: Hammer und Amboss bilden ein Hebelsystem, das den Ausschlag verstärkt.

Die Cochlea – Frequenzanalyse und aktive Verstärkung

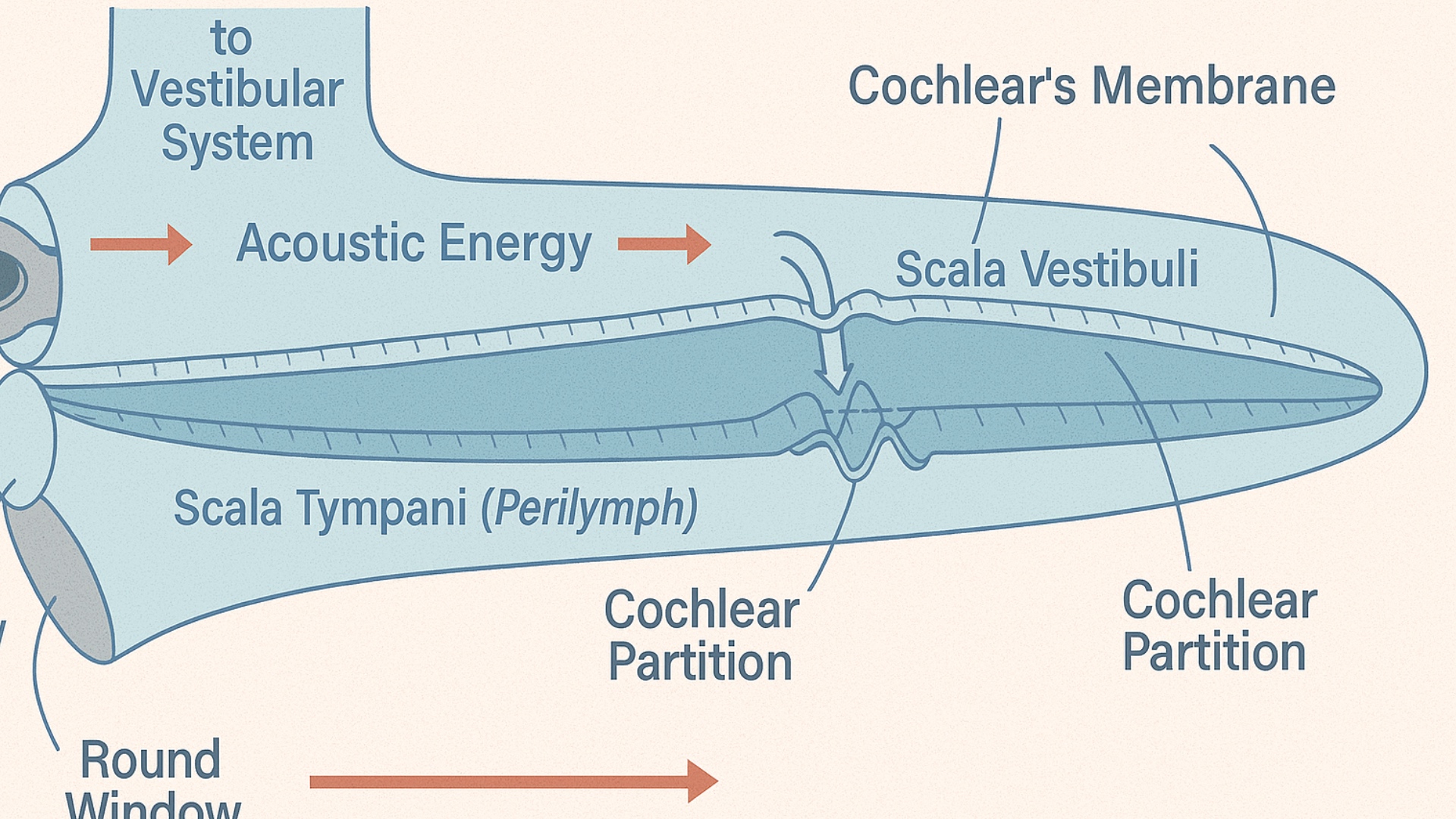

Hinter dem ovalen Fenster beginnt die Cochlea – eine spiralig aufgerollte, flüssigkeitsgefüllte Struktur. Sie zerlegt komplexe Schallmuster in einzelne Frequenzen. Hohe Töne aktivieren die Basis der Basilarmembran, tiefe deren Apex. Diese räumliche Sortierung heißt Tonotopie.

Die äußeren Haarzellen verstärken leise Töne aktiv, indem sie sich rhythmisch verkürzen und verlängern. Gesteuert durch das Protein Prestin entsteht ein Verstärkungseffekt von bis zu 60 dB – messbar als otoakustische Emissionen.

Vom Schwingen zum Signal – die innere Haarzelle

Die inneren Haarzellen wandeln mechanische Bewegung in elektrische Impulse um. Wenn ihre Stereozilien ausgelenkt werden, öffnen sich Tip-Link-Kanäle, durch die Kalium (K⁺) und Calcium (Ca²⁺) einströmen. Diese Depolarisation löst die Ausschüttung von Glutamat aus – der eigentliche Moment, in dem „gehört“ wird.

Der Hörnerv – zeitliche Kodierung

Die Signale aus den Haarzellen erreichen den Nervus cochlearis. Seine Fasern feuern synchron zu bestimmten Phasen der Schallwelle (Phasenlocking). So entsteht eine präzise zeitliche Kodierung – Grundlage für Richtungshören und Klangfarbe.

Vom Nerv zum Gehirn – der Beginn der Interpretation

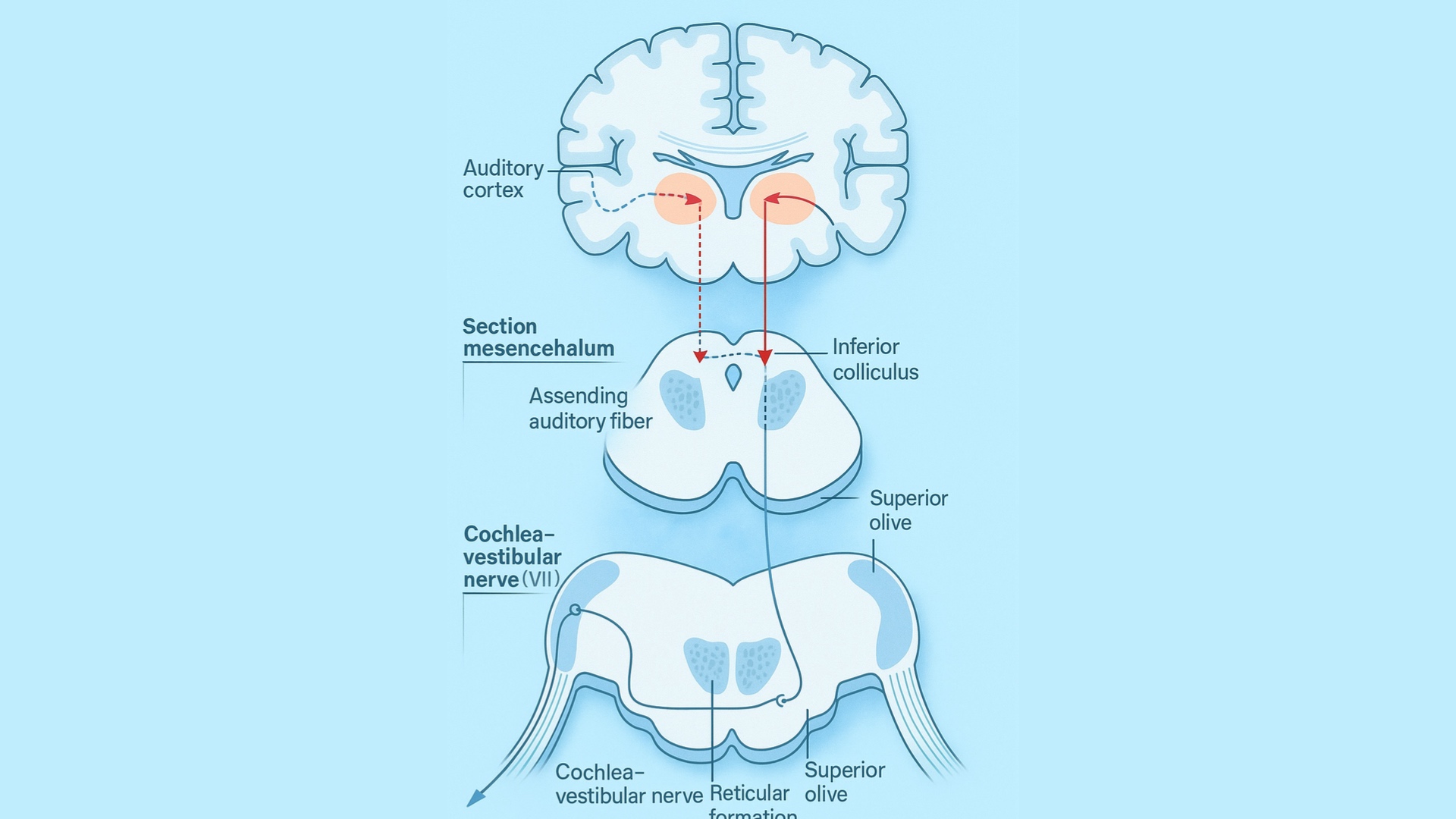

Die Nervenimpulse erreichen den Nucleus cochlearis im Hirnstamm, wandern über die obere Olive und den Colliculus inferior zum Thalamus. Erst im auditorischen Cortex entsteht bewusste Wahrnehmung – Klang wird erkannt, Sprache verstanden, Musik empfunden.

Fazit

Hören ist kein linearer Signalweg, sondern ein Zusammenspiel aus Mechanik, Biochemie und Wahrnehmung. Das Ohr analysiert, das Gehirn interpretiert – und nur wenn beide im Einklang arbeiten, entsteht das, was wir Klang nennen.

Wer Hören auf „Schall rein – Strom raus“ reduziert, übersieht das Entscheidende: Hören ist ein aktiver Prozess. Ein Teil unseres Denkens.

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

Wissenschaftliche Referenzen

- Anbuhl, K. L., Dewey, J. B., Shinn-Cunningham, B. G., & David, S. V. (2023). Cingulate cortex facilitates auditory perception under challenging listening conditions. Current Biology. DOI 10.1101/2023.11.10.566668

- Bavi, N., Ding, X., Sharma, M., et al. (2021). The conformational cycle of prestin underlies outer-hair cell electromotility. Nature. DOI 10.1038/s41586-021-04152-4

- Elgoyhen, A. B., & Lang, E. J. (2018). Efferent innervation to the cochlea. Comprehensive Physiology. DOI 10.1093/OXFORDHB/9780190849061.013.3

- Dewey, J. B., Applegate, B. E., & Oghalai, J. S. (2021). Cochlear outer hair cell electromotility enhances organ of Corti motion on a cycle-by-cycle basis at high frequencies in vivo. PNAS. DOI 10.1073/pnas.2025206118

- Gehmacher, O., Wöstmann, M., Obleser, J., & Hartmann, T. (2022). Direct cochlear recordings in humans show a theta rhythmic modulation of auditory nerve activity by selective attention. The Journal of Neuroscience. DOI 10.1523/JNEUROSCI.0665-21.2021

Newsletter

Mit einer Anmeldung für unseren kostenfreien Newsletter erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen rund um unser Unternehmen. Zudem erhalten Sie kostenfrei den Downloadlink zur begehrten Hörakustiker-Checkliste.