Aktualisiert am: 10. Oktober 2025

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

Viele unserer Leser sind selbst Eltern. Das Wissen, wie wichtig frühe Hörtests beim Enkelkind sind, hilft nicht nur beim Verstehen – sondern beim rechtzeitigen Handeln.

1. Ein kurzer Blick zurück: Warum es heute ein universelles Screening gibt

Bis in die 1990er-Jahre wurden kindliche Hörstörungen oft erst spät erkannt. Erst mit der Einführung des universellen Neugeborenen-Hörscreenings (UNHS) konnte sichergestellt werden, dass auch unauffällige Kinder frühzeitig untersucht werden. Internationale Leitlinien – wie das JCIH-Statement – fordern seitdem die flächendeckende Umsetzung.

2. Wie läuft ein Hörscreening bei Neugeborenen ab?

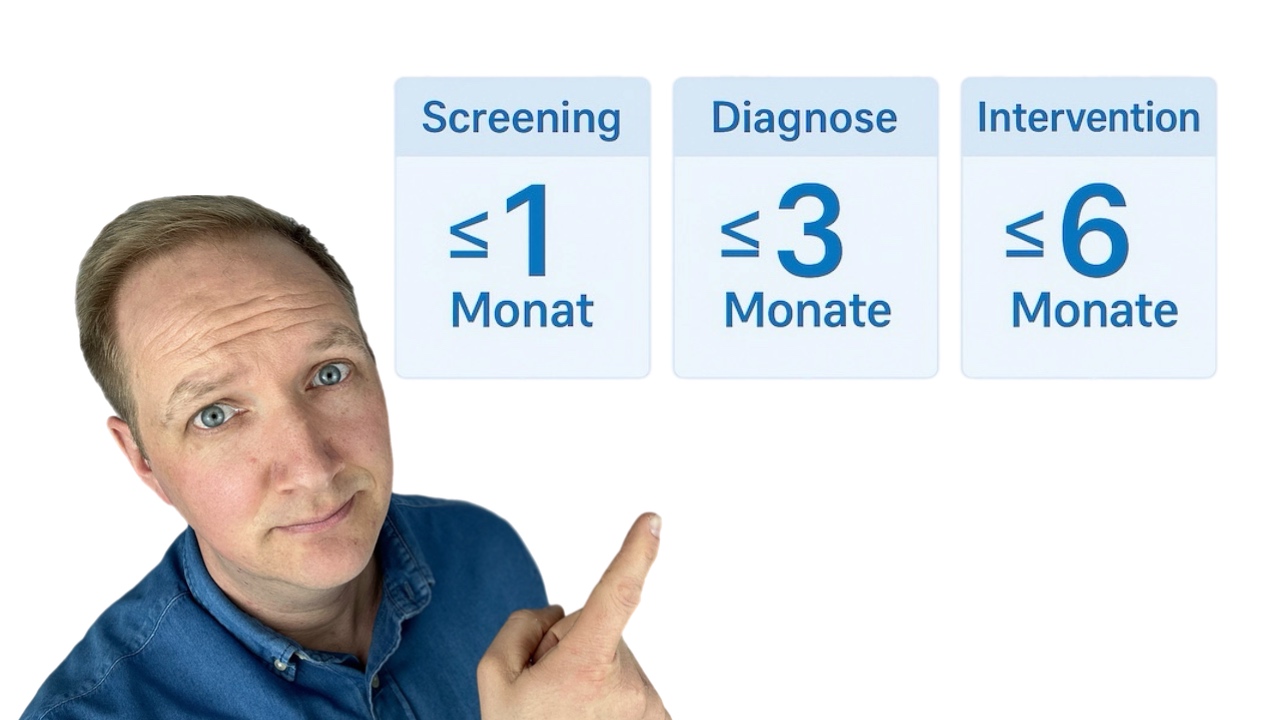

Das Screening folgt der 1-3-6-Regel:

- 1: Erstscreening bis Tag 3 nach Geburt

- 3: Diagnostik bei auffälligem Befund bis Woche 12

- 6: Intervention (z. B. Hörgeräte) bis zum 6. Lebensmonat

Bei Frühgeborenen oder Kindern mit Risikofaktoren gelten strengere Anforderungen. Die Untersuchung erfolgt in der Regel durch OAE oder AABR, idealerweise kombiniert.

3. Welche Verfahren kommen zum Einsatz?

Otoakustische Emissionen (OAE)

Schnelles, objektives Verfahren zur Erfassung der Funktion der äußeren Haarzellen im Innenohr. Sensitiv bei Hörverlusten ab ca. 30 dB HL. Anfällig für Artefakte bei Mittelohrproblemen.

Automatisierte Hirnstammaudiometrie (AABR)

Misst die Antwort des Hörnervs auf Klickreize. Gilt als Goldstandard, erkennt auch neuronale Hörstörungen wie ANSD. Sensitiv ab ca. 40–45 dB HL.

Vergleich: OAE vs. AABR

| Verfahren | Was wird gemessen? | Vorteile | Grenzen |

|---|---|---|---|

| OAE | Funktion der äußeren Haarzellen | Schnell, leise, kein Hautkontakt | Störanfällig bei Mittelohrerguss |

| AABR | Antwort des Hörnervs & Hirnstamms | Erkennt auch zentrale Störungen | Benötigt Elektroden & mehr Zeit |

4. Was passiert bei einem auffälligen Ergebnis?

Ein sogenanntes „Refer“-Ergebnis bedeutet nicht automatisch eine Hörstörung. Es folgt ein zweiter Test (Rescreening) und – bei weiterem Verdacht – eine vollständige audiologische Diagnostik, z. B. mit ABR, Tympanometrie, ggf. ASSR.

5. Warum ist das Screening so wichtig?

Hörstörungen treten bei 1–3 von 1000 Neugeborenen auf. Eine unerkannte Störung führt zu schwerwiegenden Folgen für Sprachentwicklung, Lernen und soziale Integration. Früh erkannte Kinder können durch Hörgeräte oder Cochlea-Implantate optimal gefördert werden.

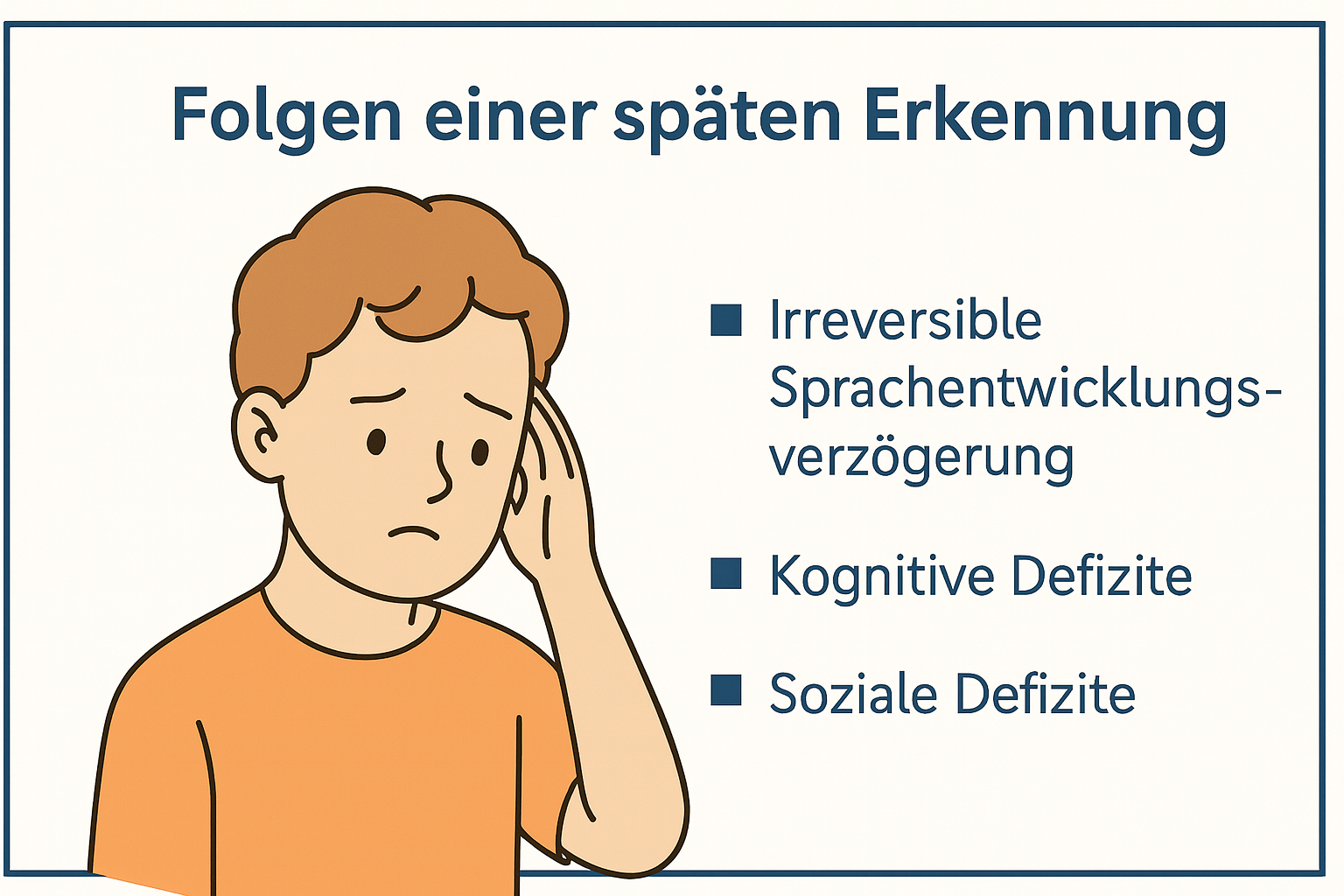

6. Folgen einer späten Erkennung

Wird eine kindliche Hörstörung nicht frühzeitig erkannt, kann sich das Sprachverständnis nicht altersgerecht entwickeln. Die Folgen sind oft irreversibel – auch mit späterer Versorgung. Deshalb gilt: Je früher erkannt, desto besser die Prognose.

Quellen und weiterführende Informationen

- Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) 2019 Position Statement

- G-BA Kinderrichtlinien (Anlage 6, Hörscreening)

- Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (DGPP)

Dieser Beitrag gehört zur Kategorie: Pädakustik – Allgemeines