Aktualisiert am: 04. Oktober 2025

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

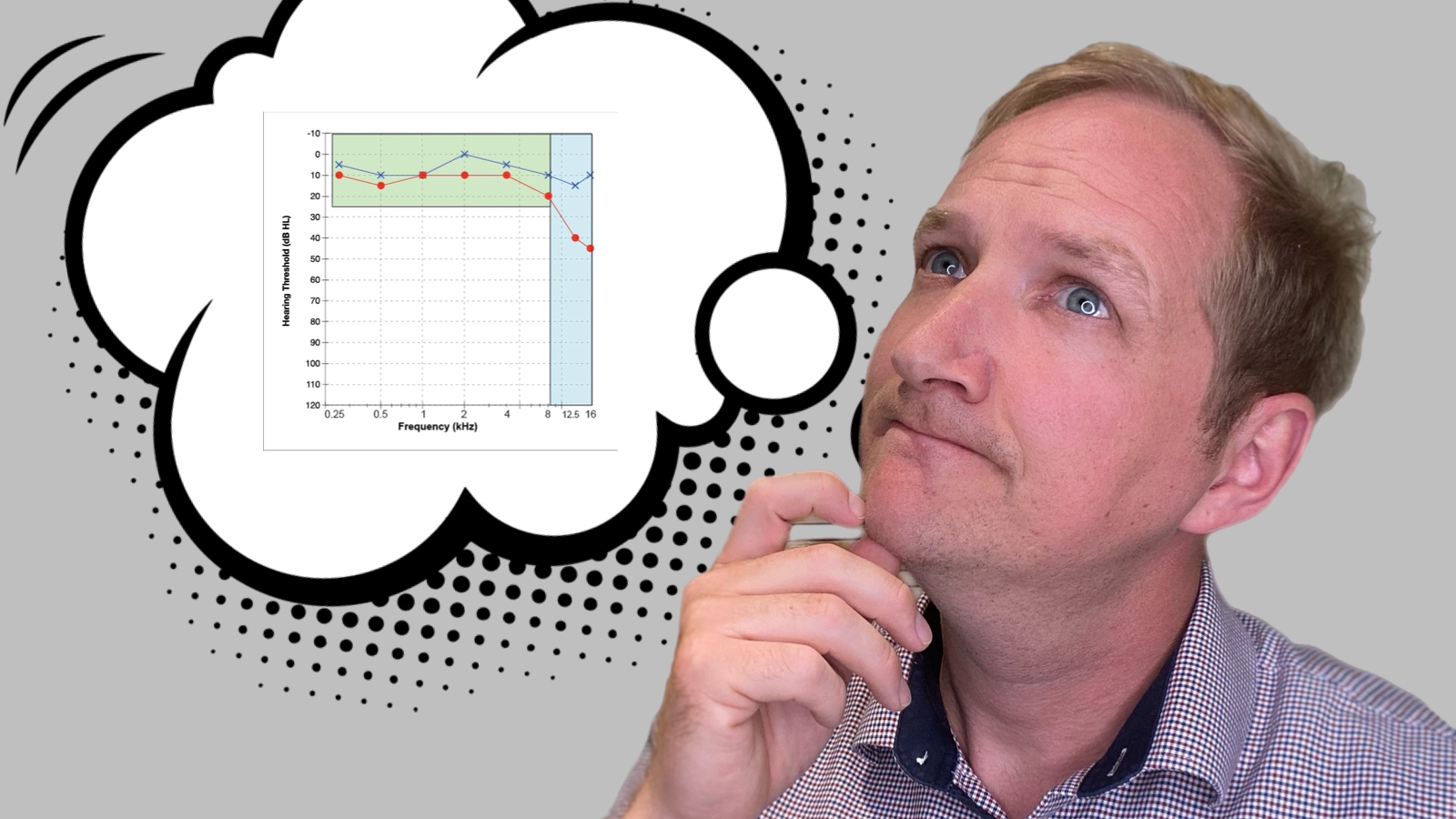

Viele Hörtests enden bei 8.000 Hertz – aber Sprache, Musik und räumliche Orientierung nutzen deutlich höhere Frequenzen. Ein beginnender Hörverlust im Hochtonbereich bleibt deshalb oft unbemerkt, obwohl er das Sprachverstehen, die Klangwahrnehmung und den empfundenen Hörstress spürbar beeinträchtigen kann.

Lesen Sie mehr zur Gesamtübersicht: Ich höre gut, aber verstehe schlecht – Ursachen, Forschung & Lösungen.

Kurz erklärt

Ein Hochtonverlust oberhalb von 8 kHz betrifft die Frequenzen, die bei der Standard-Audiometrie meist nicht erfasst werden – obwohl sie entscheidend sind für:

- Verständlichkeit von Konsonanten (z. B. „s“, „f“, „sch“)

- Richtungshören und räumliche Orientierung

- Klangqualität bei Musik und Sprache

Warum werden diese Frequenzen kaum gemessen?

Die klassische Reinton-Audiometrie ist auf praxisnahe Mindestanforderungen beschränkt – meist im Bereich von 125 Hz bis 8.000 Hz. Viele Geräte oder Abrechnungsrichtlinien lassen darüber hinausgehende Messungen nicht zu. Auch wird der Nutzen oft unterschätzt.

Wie entsteht ein Hochtonverlust oberhalb von 8 kHz?

- Lärmexposition (z. B. Konzerte, Maschinen, Knalltrauma)

- Alterungsprozesse im Innenohr (Presbyakusis)

- Ototoxische Substanzen (z. B. bestimmte Antibiotika, Chemotherapeutika)

- Genetische Prädisposition

Diese Schäden betreffen oft zuerst die äußeren Haarzellen im basalen Bereich der Cochlea – genau dort, wo die hohen Frequenzen verarbeitet werden.

Welche Symptome können auftreten?

- Verständnisprobleme bei Sprache in geräuschvoller Umgebung

- Klangverfälschung („dumpf“, „verschwommen“)

- Unsicherheit bei mehreren Sprechern

- Gehäuftes Nachfragen trotz „guter“ Hörtests

- Besonders Konsonanten wie s, f, t erscheinen undeutlich oder fehlen ganz – weil ihre feinen Frequenzanteile nicht mehr richtig übertragen werden.

Was Sie tun können

- Bitten Sie gezielt um eine erweiterte Hochtonmessung bis 12 oder 16 kHz.

- Fragen Sie nach einem Sprachtest im Störgeräusch, nicht nur im ruhigen Raum.

- Überlegen Sie, ob eine präventive Versorgung sinnvoll ist – z. B. durch gezielte Verstärkung oder Training.

Hörgeräte oder andere technische Lösungen können auch bei „subklinischen“ Schäden einen positiven Effekt haben – insbesondere bei Hörstress im Alltag oder beruflicher Belastung.

Verknüpfung mit anderen Hörstörungen

Ein Hochtonverlust kann isoliert auftreten – oder als Teil eines komplexeren Bildes. Besonders häufig ist die Kombination mit:

In vielen Fällen liegt keine einzelne Ursache vor – sondern ein multifaktorielles Zusammenspiel.

Fazit

Ein Hochtonverlust oberhalb von 8.000 Hertz bleibt bei Standardhörtests oft unentdeckt. Dennoch kann er das Sprachverstehen, die Klangwahrnehmung und die Höranstrengung deutlich beeinflussen. Eine gezielte Diagnostik und Beratung lohnt sich – auch, wenn das Audiogramm auf den ersten Blick „gut“ aussieht.

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

Zuletzt aktualisiert: 04. Oktober 2025

Quellen und Forschung

- Huet et al. (2019): Sound encoding in the auditory nerve, eLife.

- LePrell et al. (2020): Noise-induced hearing loss and its prevention, Hearing Research.

- Moser (2018): Molecular understanding of hearing, Trends in Neurosciences.