Aktualisiert am: 04. Oktober 2025

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

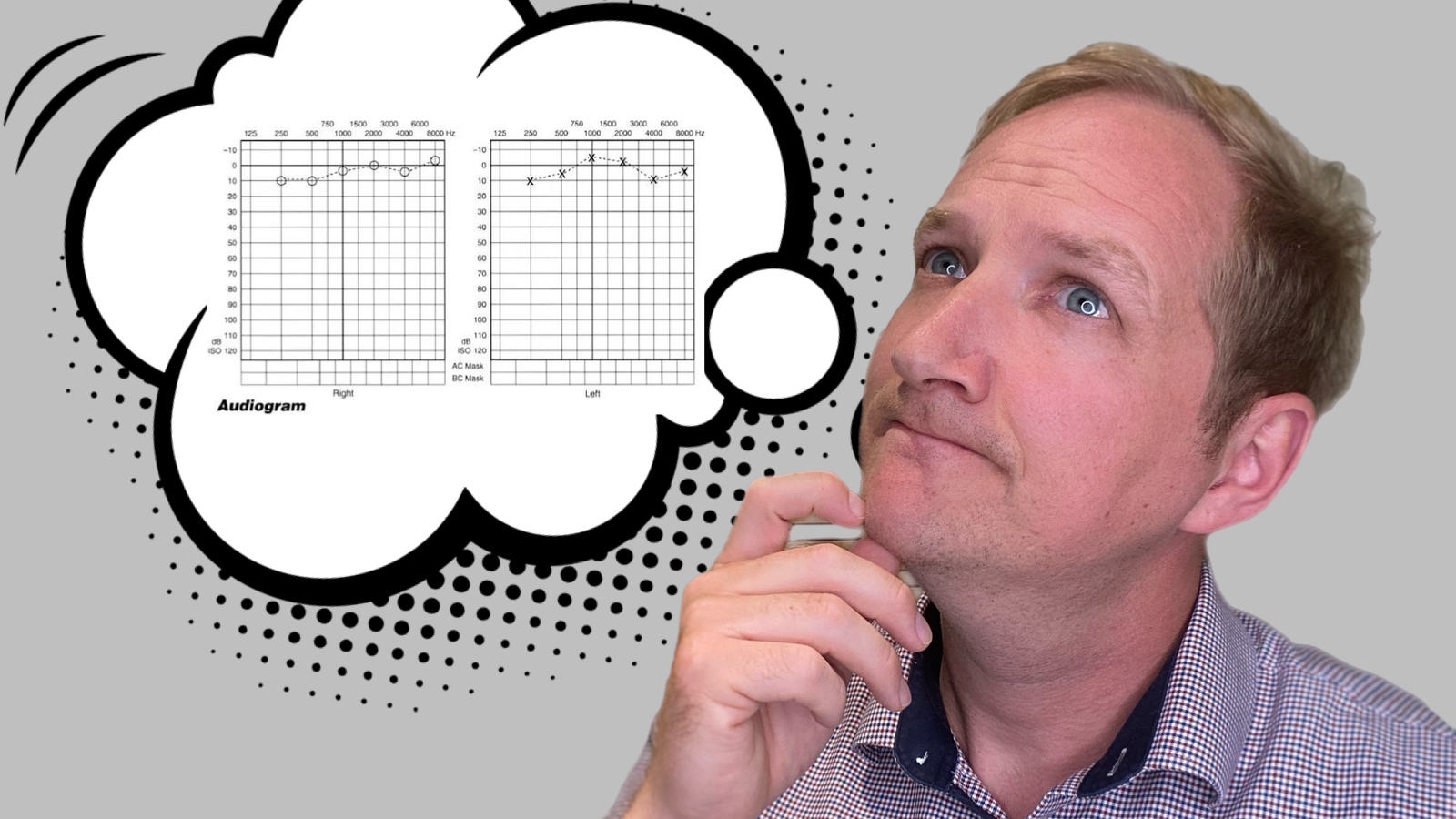

Viele Menschen berichten: „Ich höre eigentlich gut – aber ich verstehe Gespräche in Gruppen oder Restaurants kaum.“ Der Hörtest zeigt perfekte Werte – und dennoch ist das Verstehen gestört. Dieses Phänomen ist real, häufig und medizinisch erklärbar. Neuere Forschung zeigt, dass die klassische Audiometrie viele relevante Hörstörungen gar nicht erfassen kann.

Was kann dahinterstecken?

- Hochtonverluste oberhalb von 8 kHz: Diese Frequenzen werden meist gar nicht gemessen – sind aber entscheidend für Sprachverstehen und Klangqualität.

- Hidden Hearing Loss: Schädigung der Synapsen zwischen Haarzellen und Hörnerv, die das Signal schwächen – bei völlig normalem Hörtest.

- Auditive Verarbeitungsstörung (AVWS): Die akustische Information kommt an – wird aber im Gehirn nicht korrekt verarbeitet.

Alle drei Ursachen können einzeln oder kombiniert auftreten.

Warum „normales Hören“ nicht gleich gutes Verstehen ist

Das klassische Audiogramm prüft die Hörschwelle: Wann höre ich einen einzelnen Ton gerade eben? Doch das sagt nichts darüber aus, wie gut Sprache verstanden oder Störgeräusche ausgeblendet werden können. Das zentrale Hörsystem – vom Hörnerv bis zum Gehirn – bleibt dabei völlig unberücksichtigt.

Neue Perspektive aus der Forschung

Eine Studie aus den USA (Kamerer & Barker, 2024) untersuchte erstmals systematisch die Erfahrungen von Betroffenen mit normalem Audiogramm, aber deutlichen Hörproblemen. Die Forscherinnen prägten den Begriff „Unexplained Hearing Concerns“ – unerklärte Hörbeschwerden ohne medizinisch greifbare Ursache.

- Dismissive Providers: Viele Patienten fühlten sich nicht ernst genommen.

- Mismatch der Tests: Die gemessenen Situationen entsprachen nicht dem Alltag.

- Doctor Shopping: Manche konsultierten mehrere Fachrichtungen – ohne Ergebnis.

„The problem is real, whatever you call it.“ – Aryn Kamerer

Diagnoseoptionen jenseits des Standardhörtests

Wer bei 0 dB hört, kann trotzdem Probleme haben. Folgende Verfahren können helfen, die Ursachen aufzudecken:

- Erweiterte Hochton-Audiometrie (bis 16 kHz)

- Sprachverstehen im Störgeräusch (z. B. Freiburger Einsilbertest + Störschall)

- Objektive Verfahren wie EFR, ABR Wave I (zur Prüfung der Nervenleitung)

- Verarbeitungstests und kognitive Hördiagnostik (z. B. bei AVWS-Verdacht)

Was Sie tun können, wenn alles „normal“ erscheint

Wenn der Hörtest normal ist, aber das Verstehen fehlt, ist Aufklärung entscheidend. Eine interdisziplinäre Abklärung kann helfen – genauso wie eine hörtherapeutische Beratung oder sogar eine gezielte Hörgeräteversorgung, auch bei „normalen“ Werten. Denn: Die Hörschwelle ist nicht das ganze Bild.

Weiterführende Informationen

Fazit

Hörschwelle und Sprachverstehen sind zwei verschiedene Dinge. Die moderne Forschung zeigt, dass selbst bei „normalem Hören“ gravierende Verständnisschwierigkeiten bestehen können. Wer betroffen ist, sollte sich nicht mit einem einfachen „alles normal“ abspeisen lassen – sondern gezielt nach Ursachen suchen.

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

Zuletzt aktualisiert: 04. Oktober 2025

Quellen und wissenschaftliche Grundlage

- Kamerer & Barker (2024): Experiences of people with unexplained hearing concerns, Int J Audiol.

- Plack et al. (2014): Perceptual consequences of hidden hearing loss, Trends in Hearing.

- Moser (2018): Molecular understanding of hearing, Trends in Neurosciences.

- LePrell et al. (2020): Noise-induced hearing loss and its prevention, Hearing Research.

- Huet et al. (2019): Sound encoding in the auditory nerve, eLife.