OAEs: Funktionsweise, Diagnostik und Bedeutung

Otoakustische Emissionen – kurz OAE – sind feine Schallschwingungen, die das Innenohr selbst erzeugt. Sie gelten als direkter Nachweis für die Funktion der äußeren Haarzellen in der Cochlea und damit für die aktive Verstärkung unseres Hörorgans. Die Messung dieser Emissionen liefert wertvolle Informationen über die Gesundheit des Innenohrs – völlig schmerzfrei und objektiv.

Wie entstehen otoakustische Emissionen?

Das Innenohr ist kein passiver Schallempfänger. Die äußeren Haarzellen auf der Basilarmembran können sich aktiv bewegen. Sie verstärken und verfeinern die Schwingungen, die durch Schall ausgelöst werden – eine Art biologischer Verstärker, der dafür sorgt, dass auch leise Töne präzise wahrgenommen werden.

Diese Verstärkung erzeugt minimale Rückschallwellen, die sich über das Mittelohr bis in den Gehörgang ausbreiten. Sie können dort mit empfindlichen Mikrofonen gemessen werden – die sogenannten otoakustischen Emissionen.

Arten von OAE

| Typ | Beschreibung | Einsatzgebiet |

|---|---|---|

| Spontane OAE (SOAE) | Treten ohne äußeren Schallreiz auf; Zeichen einer hochpräzisen Cochlea. | Forschung, spezielle Diagnostik |

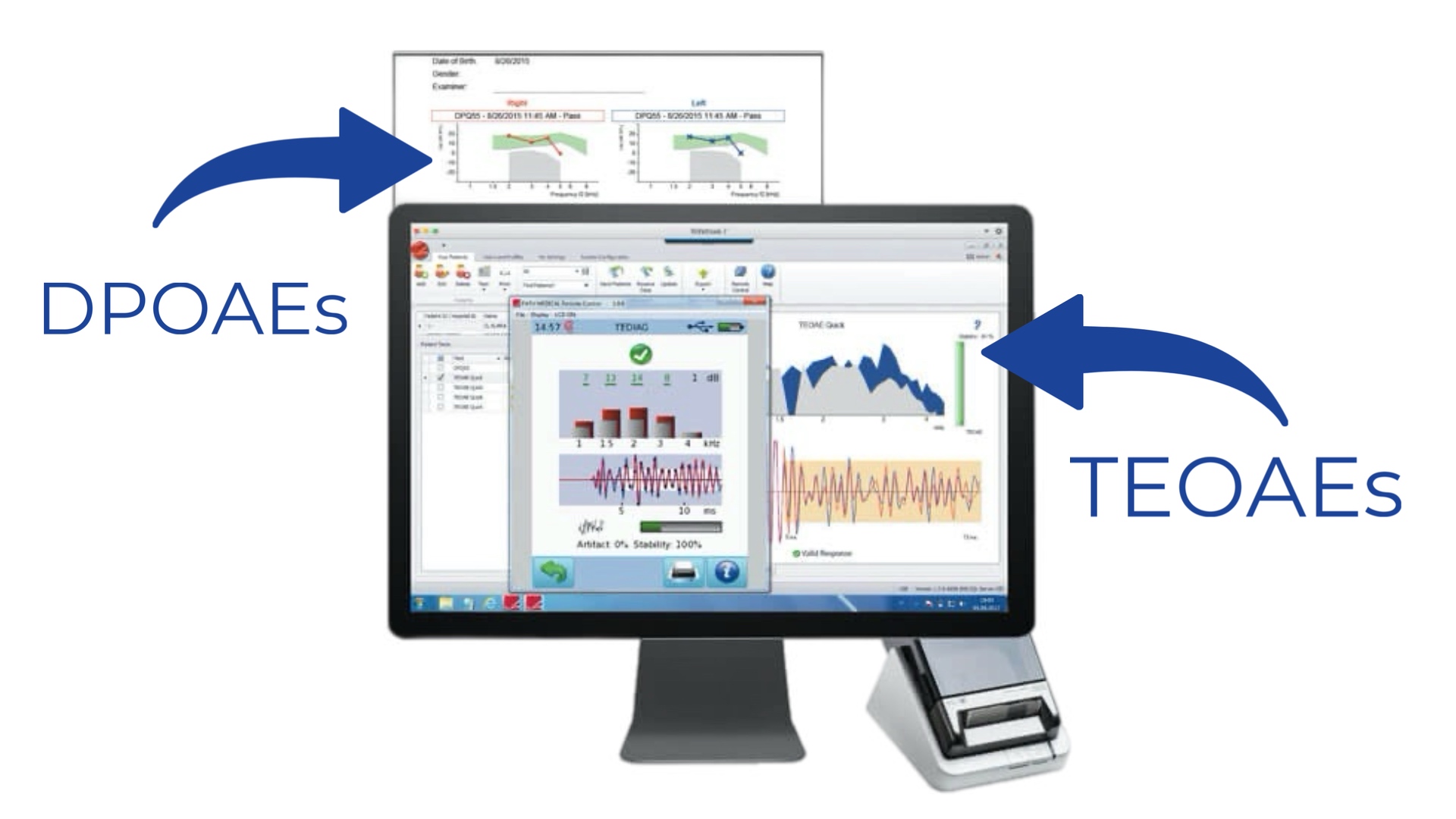

| Transient-evoked OAE (TEOAE) | Antwort auf Klick- oder Tonimpulse; zeigen die Gesamtfunktion der äußeren Haarzellen. | Neugeborenen-Hörscreening |

| Distortion Product OAE (DPOAE) | Entstehen durch Kombination zweier Töne (f₁, f₂); zeigen lokale OHC-Funktion. | Verlaufskontrolle, Ototoxizität, Presbyakusis |

| Stimulus-Frequency OAE (SFOAE) | Reaktion auf reine Sinustöne; erlaubt präzise Analyse der Cochlea-Feinabstimmung. | Forschung, Differenzialdiagnostik |

Einfluss durch das Gehirn – das efferente System

Die Funktion der Haarzellen wird durch das mediale olivocochleäre System (MOC) beeinflusst. Es verbindet das Gehirn mit der Cochlea und reguliert deren Verstärkung. Diese Rückkopplung schützt das Ohr vor Lärm und hilft, Störgeräusche auszublenden.

Wird während der Messung ein Rauschen auf das Gegenohr gegeben, verringert sich die OAE-Amplitude – ein Zeichen aktiver efferenter Kontrolle. Veränderungen dieses Reflexes können Hinweise auf zentrale oder retrocochleäre Störungen geben.

Klinische Anwendung

OAEs sind aus der modernen Audiologie nicht mehr wegzudenken. Sie dienen der Früherkennung, der Verlaufskontrolle und der Differenzialdiagnose zwischen cochleären und neuralen Störungen.

| Anwendung | Interpretation |

|---|---|

| Neugeborenen-Screening | Nachweis normaler Cochleafunktion bereits kurz nach der Geburt. |

| Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD) | OAEs vorhanden, aber kein ABR-Signal – intakte Haarzellen, gestörte Nervenleitung. |

| Tinnitus und Hyperakusis | Verminderte OAE-Amplituden trotz normalem Audiogramm – Hinweis auf subtile OHC-Schäden. |

| Ototoxizität / Lärmschäden | Abnahme der DPOAE-Amplitude bei hohen Frequenzen; Frühzeichen eines Schadens. |

Aktuelle Forschung und neue Ansätze

Die Forschung konzentriert sich zunehmend auf die Verbindung zwischen OAE und neuronaler Synchronisation. Kombinierte Messungen von OAE und „Envelope Following Responses“ liefern neue Einblicke in die zentrale Verarbeitung. Zudem werden breitbandige und gleitende Stimuli (Swept-Tone-Messungen) genutzt, um die Frequenzanalyse zu verfeinern.

Interessant ist auch die Suche nach biochemischen Markern: Das Motorprotein Prestin, das für die Bewegung der äußeren Haarzellen verantwortlich ist, lässt sich im Blut nachweisen und korreliert mit der OAE-Amplitude. Damit könnte künftig eine Blutprobe Aussagen über die Funktion des Innenohrs erlauben.

Normwerte und Einflussfaktoren

- Alter: Mit zunehmendem Alter nimmt die OAE-Amplitude ab – ein frühes Zeichen beginnender Presbyakusis.

- Lärmbelastung: Hohe Frequenzen reagieren besonders empfindlich; OAEs dienen als Frühwarnsystem.

- Efferentes System: Durchschnittlich etwa 0,8 dB Suppression durch MOC-Aktivität bei jungen Erwachsenen.

- Genetik: Mutationen an P2X4-Rezeptoren oder Acetylcholin-Kanälen können die OAE-Verstärkung beeinflussen.

Fazit

Otoakustische Emissionen sind ein einzigartiges Fenster in die aktive Mechanik des Innenohrs. Sie erlauben die frühzeitige Erkennung feinster Veränderungen – selbst bevor der Hörtest auffällig wird. In Kombination mit modernen neuronalen Verfahren entsteht so ein immer genaueres Bild davon, wie Hören wirklich funktioniert.

Wichtige Studien (2020–2025)

Abdala C. et al. (2024). Detection of mild sensory hearing loss using a joint reflection-distortion otoacoustic emission profile. Ear and Hearing. DOI: 10.1097/AUD.0000000000001389

Boero L. E. et al. (2020). Preventing presbycusis in mice with enhanced medial olivocochlear feedback. PNAS. DOI: 10.1073/pnas.2012911117

Moleti A. et al. (2024). Optimal scale-invariant wavelet representation and filtering of human otoacoustic emissions. JARO. DOI: 10.1007/s10162-024-00943-4

Riffault B. et al. (2025). Medial olivocochlear efferent modulation of cochlear micromechanics requires P2X4 receptor in outer hair cells. eLife. DOI: 10.7554/eLife.94464

Pavlidis P. et al. (2025). An examination of tinnitus and cochlear functionality in both hearing-impaired and normally hearing individuals. J. Clin. Exp. Otolaryngol. DOI: 10.35248/2161-119X.25.10.312

Meng Y. et al. (2022). Early detection of noise-induced hearing loss. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol. DOI: 10.1007/s00405-022-07447-0

Zevenster A. et al. (2022). Contralateral suppression of transient evoked OAEs in adults: A normative study. SAJCD. DOI: 10.4102/sajcd.v69i1.879

Autor: Maximilian Bauer, Hörakustikmeister, MSc. Clinical Audiology

Stand: November 2025, geprüft nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Newsletter

Mit einer Anmeldung für unseren kostenfreien Newsletter erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen rund um unser Unternehmen. Zudem erhalten Sie kostenfrei den Downloadlink zur begehrten Hörakustiker-Checkliste.